建築設備の専門家として国に認められる「建築設備士」は、空調・給排水・電気設備といったインフラ整備の根幹を担う、建築業界において非常に重要な国家資格です。設計や監理において専門性を求められる本資格は、取得することで業界内での信頼性が高まり、キャリアアップや独立・転職といった選択肢を広げるうえでも大きな武器となります。

2025年に実施された建築設備士試験の結果や傾向を把握することで、今後の受験戦略を立てやすくなることは言うまでもありません。

本記事のポイント

初めて受験を検討している方、過去に不合格だった方、効率的に合格を目指したい方にとっても、確かなヒントが見つかる内容となっています。ぜひ最後までじっくりとご覧ください。

合格を左右する速報情報の見極め方

解答速報の入手先とその精度

建築設備士試験が終わると、受験者の多くが真っ先にチェックするのが「解答速報」。自分の得点を即座に確認できることで、次のアクション(例えば二次試験の準備や再受験の決意)にスムーズに移れる利点があります。

主な情報源

- 資格系ポータルサイト:shikaku.co.jpやksknet.co.jpなど。速報性が高く、簡易解説付きの解答を掲載する場合もあります。

- SNS(X/旧Twitter):受験者が投稿した個人解答や感想が多く、リアルな感覚が掴めます。「#建築設備士試験解答速報」などのタグが役立ちます。

- 5ちゃんねる(旧2ch):匿名ながらも、複数人が協力してまとめているため精度が高く、毎年注目されています。

信頼性を担保するためのチェックポイント

速報情報は参考になりますが、活用には注意が必要です。以下の点を意識して活用しましょう。

- SNS情報は主観が含まれるため、複数の投稿を照らし合わせて判断する。

- 大手予備校(資格の大原、LEC等)は現時点で建築設備士試験の解答速報には未対応である。

- 精度の高い情報を得るには、「SNS+掲示板」の併用で多角的にチェックするのがベスト。

一次試験|合格基準の仕組みと戦略的学習法

足切りに注意!科目ごとの最低ライン

建築設備士の一次試験は「建築一般知識」「建築法規」「建築設備」の3分野に分かれ、すべてマークシート形式で出題されます。

各科目の足切り点

- 建築一般知識:約27〜30問 → 最低13点以上

- 建築法規:約18〜20問 → 最低9点以上

- 建築設備:約50〜60問 → 最低30点以上

全体としてはおよそ70点前後が合格の目安ですが、どれか1科目でも基準点を下回れば不合格となるため、得意・不得意の偏りが大きいとリスクが高まります。

合格者だけが知っている「免除制度」の利点

一次試験に合格すると、翌年以降に実施される試験での一次免除制度が適用されます。

- 同年度に二次試験を受験→最大2回分の一次免除

- 二次試験を欠席→翌年度以降3回分まで一次免除

これは、長期計画で合格を目指す受験者にとって非常に大きなメリットです。

バランス重視の学習戦略

戦略的学習ポイント

- 苦手分野を早期に洗い出し、基礎を固める

- 過去問演習は5年分以上を目安に繰り返し解く

- 足切りを回避しつつ、得点源の設備分野を厚く学習する

合格率と難易度から見る建築設備士試験の実態

最新の合格データから見る傾向

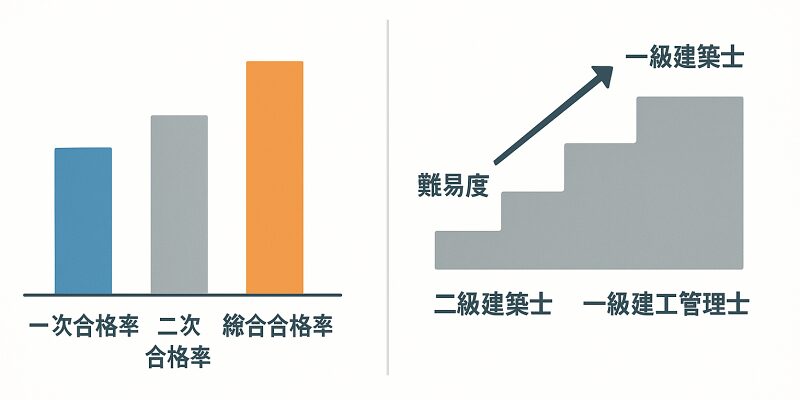

2025年度の合格率

- 一次試験合格率:33.3%(受験者数2,807人中935人が合格)

- 二次試験合格率:53.4%(1,371人中732人が最終合格)

- 総合合格率:21.5%(約5人に1人が合格)

過去数年と比較しても、2025年はやや高めの合格率となっています。

難易度は?他資格と比較してみる

建築設備士試験の難易度は中〜上級とされ、以下のように位置づけられます:

- 二級建築士よりやや上

- 一級建築士よりは若干易しい

- 一級施工管理技士と同程度

つまり、しっかりとした準備を行えば、合格は十分に可能です。

対策の優先順位と心構え

合格のためには以下のような心構えがカギとなります。

- 一次試験は出題範囲が広く、かつ科目別の足切りもあるため、最初の大きな壁

- 二次試験は実務に近いため、準備と講習の活用で合格可能性が高まる

- 常に「合格から逆算した勉強計画」を意識することが成功の鍵

試験構成と出題内容の理解が合格への第一歩

一次試験の出題スタイルと時間配分

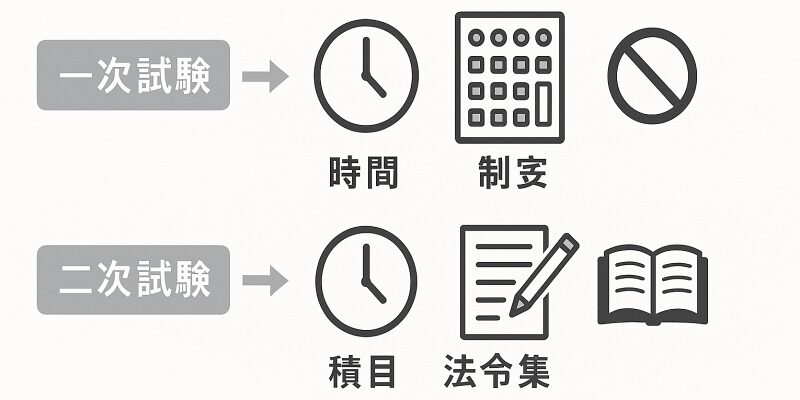

試験概要

- マークシート式(4択):全105問

- 試験時間:建築一般知識+建築法規=2時間30分/建築設備=3時間30分

- 法令集の持ち込みが可能(ただし使い慣れておくことが必須)

二次試験|記述と製図の実力勝負

試験構成:記述(11問)+製図(選択制5問)

試験時間:5時間30分の長丁場

出題分野は空調・給排水・電気設備の3つから1つを選択。設問内容は課題建物に基づいて構成される。

製図に強くなるための準備とは?

製図対策のポイント

- 高圧単線結線図や系統図など、実務で必要な図面スキルの習得が不可欠

- 課題の読み解き力と構想力を磨く演習を重ねる

- 時間内に書ききるトレーニングを本番同様に実施

合格に直結する学習戦略と勉強法の実例

一次試験対策|王道の基礎+過去問演習

市販のテキスト・問題集をフル活用し、建築一般、法規、設備の順に強化

- 二級建築士用教材も法規や建築一般には有効

- 過去5年分の過去問を繰り返すことで出題傾向を把握。頻出分野に絞って効率的に学習

二次試験対策|講習と実務演習で差をつける

差をつける実践法

- 設備設計団体が主催する講習(例:日本設備設計事務所協会、電気設備学会)に参加

- 模範解答の分析→記述表現のストックを作る

- 製図練習では「描く手を止めない」ことが重要

継続する力が合格を引き寄せる

継続の工夫が合格のカギになります。

- 学習時間の目安:一次=50〜70時間/二次=20〜30時間

- スキマ時間活用や朝活、音声学習など、自分に合った習慣を確立する

- 合格後の未来像をイメージし、モチベーションを維持する

まとめ|今こそ、建築設備士を目指す好機

まとめ

建築設備士の資格は、建築業界での実務力・専門性を高めるための非常に価値あるステップです。試験は簡単ではありませんが、正しい情報と学習法を味方につけることで、誰でも合格は現実的な目標となります。

2025年試験の情報をもとに、今からできる準備を始めましょう。

長期的視野と短期的集中を組み合わせ、自分なりのペースで確実に力をつけていけば、あなたもきっと合格を勝ち取れるはずです。